腾讯医典 2021-06-25

Part 01 “我竟然还没有分裂”

邱莹说,她时常在同一刻感受到人间的两极。

每一次从凉山返京,邱莹都会在首府西昌逗留一晚。因为从村里一路颠簸到西昌,通常就赶不上当天的航班了。

她住的酒店对面开了一家星巴克。夜色中,它看上去和北京、上海、东京、伦敦的并无二致。

而就在几个小时前,她还站在大凉山深处的土地上,眼前是黑皴皴的土坯房,无数苍蝇嗡嗡围着她打转。

(西昌夜景)

“这是同一个世界吗?”

她总是感到恍惚。返回北京,钻进拥挤的地铁,直到躺在自己的床上,这种感觉依然挥之不去。

还有一年端午节,邱莹回到湖南老家和家人团聚。

在堂嫂拍摄的视频里,十几口人聚在一起吃团圆饭,只有邱莹面无表情地对着手机,手指在屏幕上上下飞舞。

手机的另一端,是一位端午节当天上午刚刚失去孩子的单亲父亲。

按照家乡习俗,孩子的遗体要从四川的医院运回云南老家下葬,而他连买寿衣的钱都拿不出来。

一顿饭的时间,邱莹为孩子买好了寿衣,垫钱安排了转运车。

她说不出那是怎样一种情绪,仍旧是恍惚吧。

“肯定悲伤,但又没那么悲伤,毕竟我正在跟家人的连接当中,会有安定幸福的感觉。但一想到孩子家人的处境,就好像同时在体验世间的两极。”

(和家人团聚时,邱莹在陪小侄女玩)

这样的场景几乎天天发生在邱莹的生活里。

早晨一睁眼,她手机里最先弹出的,可能就是一条求助信息。

在家人和朋友眼中,她总是在“玩”手机。实际上,她可能正在处理一个素未谋面孩子的身后事,解决一对独居姐妹下个月的口粮,又或是筹措一个重病儿童的“救命钱”。

“我竟然还没有分裂”,她这样自嘲。

邱莹供职于国内一家知名的慈善基金会,她主要负责儿童医疗和困境儿童保护与救助方面的项目。

通过项目,她帮助了很多需要救助的孩子,却对自己的动机充满警惕;她目睹了不曾想象过的苦难,却无处安放自己的愤怒;她的学术研究方向是道德哲学,却总是挣扎在伦理与现实的撕扯中。

Part 02 “好人标签会让我羞愧”

因为对社会组织形态和人性感兴趣,邱莹在英国求学时选择了政治哲学与伦理学。

什么是善与恶?人应当如何更好地生活?社会应该怎么组织与发展?

带着这些颇为理想主义的、对人与社会应然状态的思考,她毕业后进入了公益行业。

(邱莹的第一份工作在英国红十字会)

摸熟了英国慈善商店的运作模式后,邱莹很想将它借鉴到国内来——

“它既是一个筹款渠道,也可以分享闲置物品,还能为一些残障人士提供就业岗位。不是非得到偏远山区去,才能做公益。”

(以慈善商店为依托,青少年志愿者在商店门口做抽奖活动)

但邱莹也发现,没有税收政策的支持和属于自己的地产,事情很难做起来,别说给机构筹款,连基本的运营都难以为继。

她的“理想主义”遭遇了水土不服。

“乖乖找工作吧。”

在公益咨询行业做了一年筹款咨询工作后,她还是更想去参与实实在在的项目,于是开始接触儿童医疗救助和困境儿童救助与保护。

(邱莹去凉山回访医疗救助儿童。这个孩子耽误了手术机会,导致一只眼失明,一只眼视物模糊,但他的成绩是全班第一)

邱莹承认,在道德上对自己比较严苛,反而格外警惕在这一行里被套上“道德光环”。

某种程度上说,她的价值观深受康德哲学的影响——

做一件事情,只有出于义务,而不是获得名誉和赞美,才是有道德价值的。相反,如果动机中有利己成分,那只是合乎道德,而非出于道德,是没有道德价值的。

邱经莹常这样提醒和鞭策自己。

“如果因为从事公益行业而收获了‘好人’标签,我会有羞愧感。千万打住,这个世界上没有永远的好人,我们都是一个人而已。”

Part 03 “出门看病真是一件非常困难的事情”

这些年里,邱莹有三分之一的时间“扎”在四川、青海、云南等地。

(邱莹在去凉山的路上)

困境儿童的救助复杂而立体,尤其是最底层、最困难的那个群体。

后来邱莹发现,每次刚解决了孩子的一个问题,其他问题就会接踵而至。

“资助他做完手术,才发现他还是一个‘事实孤儿 ’,比方说父亲服刑在押,母亲跑掉了,那可能还要解决其他问题,有没有钱交学杂费?会不会面临辍学?很少有孩子是只处于单一困境的。”

不仅如此,这些孩子的处境和需求也有鲜明的地域特点。

在邱莹看来,青海最值得做的是教育和医疗救助。“至少我们得让孩子知道,生了病要去医院,而不是只坐在家里念念经。”

邱莹遇到过一个患有结膜炎的孩子,本来是简单治疗就能康复的小问题,却一直拖到眼皮腐烂,近乎失明,只能把他送去做手术。

还有一个孩子得了肺结核,家人不重视,后来转移到脊柱,又转移到脑部,最后送到成都的华西医院才把命捡回来。

(因为结膜炎险些失明的孩子)

在当地,小病不治拖成大病,甚至最后要了命的,比比皆是。

碍于有限的医疗水平,当地很多重症儿童都是在邱莹他们的救助下出省治疗的。

即便如此,一路上依然困难重重。

仅是从当地村子到西宁就要坐12个小时大巴,而最大的障碍还是沟通——他们长年生活在牧区,完全听不懂也讲不了普通话。

(长途大巴车上,去西宁看病的孩子)

会坐电梯,甚至不会买饭。对于他们来说,出门看病真是一件非常困难的事。”

为此,项目在藏区设置了助医儿童主任,专职带着孩子一家去看病。

Part 04 “创伤就这么一代代传下去”

在凉山项目上,邱莹感受到了比治病救人更复杂微妙的心理过程:

愤怒、无奈、希望……以及不知能否真正做到的释怀。

事实孤儿是这里主要的救助对象。在一些村子里,到处是父亲犯事儿、母亲跑路的家庭,扔下孩子就像撇下东西一样寻常。

邱莹一开始不能理解,甚至是愤怒:怎么会有这么狠心、不负责任的父母?“不夸张地说,有的父母真就像蟑螂下崽一样,生完就不管了。”

(邱莹在凉山大病儿童家了解情况)

有一次遇上孩子生病,邱莹几乎是央求家人带孩子去看病,求不动,村委会再去求,还求不动,最后只能村支书出面了。

“表面上看,他们只是生活在贫困中。但对于他们来说,对未来不确定的生存恐惧和焦虑才是最可怕的。他们总是担心,下个学期我还能上学吗?生病时有人带我看病吗?得病了我会不会死?这让他们陷入了巨大的混乱中。”

没有无缘无故的爱与冷漠,这里也一样。来的次数多了,邱莹试图去寻找为什么。

她逐渐意识到,那些跑掉的母亲其实从来没有被当作一个人来对待,她们只是父母换取彩礼、救济儿子的工具。

当嫁到另一个更加一贫如洗的家后,还要承担家里所有的劳作,怎么指望她身上有人性的闪光呢?

邱莹说,后来她很难真正地去谴责这些父母。

“即便是留在孩子身边,她对这个家也只有怨恨。她从未被温柔以待过,也只会继续冷漠地对待自己的孩子。这种创伤就这么一代代地传递下去了。”可恨又可悲。

(邱莹的朋友和同事们私下捐助的残疾困境儿童。这个孩子母亲跑了,父亲也不管他,他跟着爷爷生活)

最终,大多事实孤儿只能被爷爷奶奶带着,或者寄养在不同的亲戚家,或者干脆自己独居。

Part 05 “原来我也值得被爱”

为了可以定期地陪伴和照应这些孩子,项目在每个村都招募了一个儿童主任。

他们通常是本地村民,要经过相关培训,了解儿童成长、儿童权益方面的知识,学习如何与孩子建立联系。这个过程对他们来说也是一次教育科普,甚至是三观洗礼。

“在他们看来,孩子不听话,打是天经地义的。当我说不该打的时候,他们觉得简直不可思议。”

(南新村儿童主任吉克阿依木带孩子们烤土豆)

邱莹说,除了给予物质上的资助,设置儿童主任这个角色意义重大。

那些被抛弃的孩子,小时候没有形成足够的安全依恋,自我评价低,自尊低,总觉得不被喜欢、不受欢迎。而这些心灵的创伤归根结底都是关系的创伤,只有回到关系中才能修复。

儿童主任会在固定时间带着需要的东西去看望他们。

“这可以帮助孩子与人建立稳定、安全、信任的关系。让他们知道,‘原来我也是有人喜欢的,我也是值得被爱的’。”

(东红村儿童主任曲木耿沙给孩子们安装电灯)

刚去凉山的时候,邱莹在那些孩子脸上看不到任何表情。那种漠然令她印象深刻。

项目持续了一段时间后,即便没有用正规的量表去测评,孩子们的变化肉眼可见。

“有笑容了,愿意沟通了。”邱莹觉得,这就很好。

她排斥那些山里娃考上北大清华的报道。现实是,这里的孩子大多连高中都上不了。

她担心媒体的报道会给人一种错觉:农村的孩子更努力,学习更有优势,成绩更好。

8岁独居儿童(左)和他唯一的小伙伴(他的表弟)

“但这根本是不可能的事情。我们救助的那些孩子大多成绩非常差,考几分是家常便饭,因为他们一度连基本的生存都保证不了。他们更需要的,是获得稳定的生活和人际关系,发展出健全的人格。”

谈成绩,对于这里的孩子来说,太奢侈了。

Part 06 “哪一个花季少女能忍受这样的自己?”

项目做的越来越多,得到帮助的孩子越来越多,邱莹陷入的伦理困境也越来越多。

那些在应用伦理学课堂上很容易得出结论的命题,在实践中却常常让她进退两难,甚至难以面对。

2017年,基金会计划资助青海的十几个孩子做脊柱侧弯手术。这是一个费用昂贵的计划,当同事们终于协调好了医院,最初报名的十几个人却只剩下了四个。

“因为有的家长说,‘大师’算过了,不能做手术。”

其中有个17岁的女孩,因为贫困一直没能手术。她的背已经驼得像个老太太,连抬头看看天都成了奢望。医生检查后,认为手术风险很大,如果失败可能会造成瘫痪。

(2017年,想做手术的17岁女孩)

她是孤儿,奶奶作为监护人无论如何都不同意。

但女孩无比坚持,她哭着央求邱莹他们,哪怕是瘫痪也要试一试,她太想把背挺起来了。最终,手术没做成。

“但她已经17岁了,不是7岁,其实已经有能力为自己做决定了,只可惜在法律上就差了那么一点点。”

邱莹内心深处觉得,她的这个权利不应该被剥夺。

在场的人态度并不一致。也有同事提醒邱莹,女孩无畏是因为她没有瘫痪,她不知道那将是一个怎样的局面。“如果手术真的失败了呢?她一定会后悔的。”

可是,哪一个花季少女能忍受这样的自己?她在生活里一定遭遇过很多歧视和嘲弄吧?她一定也是渴望美的,也许还在憧憬着爱情吧?想到这些,邱莹就难以释怀。

“到现在我也不确定,如果当时女孩已经18岁,面对这样的风险,她执意做手术,我们还会资助她吗?”

女孩跟着奶奶回去了,但不同的声音却在邱莹这里对峙了很久,直到今天说起,她依然困惑而无奈。

无解。

(2020年除夕,邱莹跟同事、朋友们凑钱置办了年货,委托志愿者给困境儿童捎去)

更残酷的还不是“做与不做”的选择,而是,做了,但失败了。

邱莹见到那个患有重症先天性心脏病的11岁男孩时,他几乎走几步就要停下来喘一喘。

医生评估,手术有风险,但如果不做,他的生命也许只能延续到十七八岁。

家人决定手术,毕竟免费的机会对这样的家庭来说实在难得。

意外的是,手术虽然顺利,但因为术后护理的原因,孩子就没多久就去世了。

这是邱莹自己经手的项目里第一次遇到这样的死亡案例。如果不做手术,男孩也许能活到十七八岁,甚至二十多岁呢?

这件事对她的冲击很大,她无数次拷问自己:“我究竟是做了一件好事,还是坏事?”

后来,她只能拿康德的观点安慰自己:一件事的道德属性不在于它的结果,而在于它的动机。

朋友也宽慰她:要不要做一件事,不能通过后来的结果去反推,只能看它是不是当时最好的选择,那么去做手术肯定是当时最好的选择。

Part 07 “她这样不是自找的吗?”

类似这样费用不菲的项目,作为执行者,邱莹是有压力的。

毕竟,项目需要捐赠人的支持。这就需要足够打动他们的“故事”。

一张体现孩子病情或者困境状况的打码照片是流程需要。但邱莹本能地抗拒,毕竟有些照片即便打了码看上去也实在悲惨。

“没有照片,就没有说服力,筹款效果不会好……”同事也有苦衷。

算了,都是为了孩子。邱莹心一横,把照片发过去。

(不满十岁的独居兄弟)

但哪儿有那么多符合大众心理预期的“完美受助者”呢?

邱莹在中部某省做性侵儿童心理干预项目的时候,就遭遇了这样的问题。

在这个项目上,邱莹接触到了很多“无法让人同情”的孩子:

被性侵后隐瞒身份和年龄主动去卖淫的,被性侵后又主动回到侵犯人身边的……这跟人们想象中的受助者有很大差距。

不仅捐赠人会有疑虑,如何学着无条件接纳她们,也是邱莹在做的功课。

“有很多人会觉得,那你就不要帮啦,她这样不是自找的吗?”

邱莹能理解,人性使然,无论是捐赠人还是项目执行者,会很自然地更偏好于某一个孩子,或者某一类孩子。

这让她不断反思和觉察,是否做到了公正地对待每一个需要帮助的孩子,而不是下意识地为了那些长得好看的、更符合公众道德想象的孩子去争取更多的资源。

(一对住在山顶的独居兄弟,在和同村小伙伴们玩耍)

做性侵心理干预需要专业人士参与支持,为了保证效果,邱莹专门请来了一线城市的专业心理咨询师。

干预过程就是一个认知再加工的过程,他们希望帮助这些孩子改变对这件事的记忆和理解。

“这些孩子通常会特别自责、自卑,她们觉得遭受侵害是自己的错。我们要让她们知道,你不需要为这件事情负责,该被谴责、被羞辱的,是那些加害她们的人。”

邱莹说,在这个事件里,父母的改变也许更为关键。

很多父母在孩子受到侵害后辱骂孩子,认为她们给自己丢了人,甚至觉得孩子是拖油瓶,这种伤害比性侵本身更严重。

(受害孩子第一次画作,痛苦指数为10分。0-10分的量表,10分为最痛苦)

项目针对孩子和父母分别安排了两场干预。心理咨询师告诉邱莹,通过观察他们之间的互动模式,很容易就能看出孩子的预后如何。

如果孩子未来能获得较多的家庭支持,她会复原得很好。因此,对家庭尤其是父母的干预也是未来他们做类似项目的方向。

遗憾的是,即便当地检察院出面支持,依然遭到一些家长的回避和拒绝。

有个爸爸把孩子送去,扔下一句“不要耽误我赚钱”就走了,三天之后才来接回孩子。

这让邱莹感到深深的无力,有的孩子本来在干预中有了向好的改变,她担心孩子的状态会因父母的消极态度再次回到原点。

(在干预后,孩子们的画充满了生机,痛苦指数下降到0-2)

从理性的角度看,这样的项目“投入产出比”并不高。

邱莹粗略统计过,每个个案的干预成本在1万元左右,因为它涉及众多专业人士、社工机构的参与,并且很难复制。

写项目反馈也是个难题。一方面,孩子的隐私要保护,就意味着无法向公众和捐赠人呈现出个案的全貌。另一方面,孩子通过项目获得的改变短期内难以体现或量化。

“可捐赠人和公众喜欢可视化的东西,希望自己捐了钱,马上能看到改变。”

一位圈内人说,没有什么行业可以完全摆脱平台和资本的“裹挟”。因为筹款难,这样的项目在国内始终没能大规模地做起来。

但是邱莹认可它的价值,“对于一个个活生生的个体来说,它真的非常非常有意义”。她一连用了好几个“非常”。

(一个受到帮助的孩子给邱莹写的信)

邱莹去看望过一位受助的孩子,她在干预后的半年时间里,将成绩提高了一百多分,考上了大学。

因为经济困难,她在学校里勤工俭学,但还坚持每周在敬老院和一些公益项目上做志愿者。她心里有个朴素的念想:自己接受过别人的帮助,也想为别人做点什么。

Part 08 “没有人支持,我们就自己想办法吧”

基金会也会尽力引导捐赠人,把钱投入到最有需要的地方。

但确实会有很多时候,因为各种各样的原因,邱莹他们想做的项目,没有捐赠人支持,或者因为项目的限制,救不了那些真正需要帮助的孩子。

“我们就自己想办法吧。”

2018年,她在凉山一个独居儿童家里了解情况。那是一个家徒四壁的土屋,墙上挂着发霉的腊肉,米缸里残留着几粒大米……后来,她发了一个朋友圈讲述自己受到的震撼。

一个朋友看到后,给她转了500元,说给孩子买点东西。过了一会儿,又转了4000元,是朋友的朋友托过来的,大家都想帮帮孩子。

(凉山9岁独居儿童阿木的家,救助圈因为这个孩子成立)

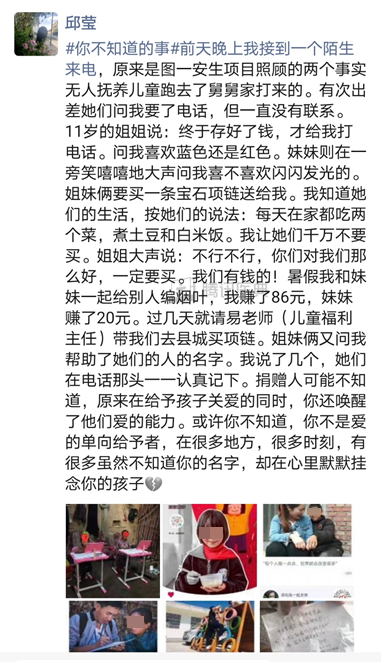

在这样的契机下,邱莹干脆自建了一个救助圈。里面是一些热心公益的朋友,更多的是朋友拉来的朋友。

她以自己的人品为背书,在圈里分享求助信息,愿意认捐的朋友可以自己捐款,或者买了东西捐过去,事后邱莹会通过照片给予反馈。

一般来说,基金会的项目满足的是多数受助者的平均需求,邱莹的这个救助圈反而可以覆盖一些个性化或无人支持的需求,是项目的有效补充。

(被救助2年10个月后,阿木可以住校了)

比如,项目在凉山会给每个救助对象发放200元的“营养包”,但有的孩子还需要一双鞋,邱莹就会把具体信息发到群里,有意捐赠的朋友可以自己买鞋子寄过去。

再比如,过去医疗项目需要受助人事后用票据报销,“但他们哪儿有钱垫医药费呢?”

这时,群里有人可以先借给他们,等报销之后再还回来。

(独居儿童用营养包里的鸡蛋做蛋炒饭。营养包里有米面油鸡蛋牛奶等,偶尔配一份小零食。因为孩子们饮食非常单一,几乎顿顿都是土豆或者清水面条)

救助群的存在,解决了项目上的很多技术性问题,从某种角度看,它让基金会的项目更完备,操作也更灵活了。

随着救助群里的人越来越多,影响力也越来越大,去年开始,邱莹推动基金会在困境儿童救助与保护项目下设立了一个子计划,将救助群纳入其中。

有时,她也会觉得朋友们捐得太多了。她心里清楚,有的朋友捐款并不是冲着这个项目,而是纯粹想支持她做公益。

“这其实让我有一点压力。”

(99公益日,邱莹在出差路上,她把筹款的话写在了纸巾上)

邱莹每个月都会给群里的捐赠人发一份捐赠报告,列出本月的捐赠明细。

这份报告被大家调侃成“催捐报告”,以至于后来每次发报告,她都要上演一场内心戏——

如果有人已经连续几个月没捐,还发给他吗?会不会觉得我在提醒他捐款,像是一种道德绑架;如果不发呢?他会不会觉得自己人走茶凉,对方连报告都省了?

“发报告这事,到现在我心里都没能真正平静下来。”

(邱莹每个月发给捐赠人的报告)

邱莹的价值观总是让她的内心在工作中充满了矛盾和冲突。

她知道作为筹款人就是要以获得更多捐赠为目标,但却很难说服自己这么做。

“我本能地排斥有目的的交往,或是工具化地使用一个人,包括我所有的捐赠人,我从来没有特意去维护与他们的关系。”

在一个百人的救助群里,邱莹直接认识的人也不过三五个。

但个人的力量确实非常有限,为了帮助更多有需要的人,邱莹后来也开始努力地做一些倡导性的工作。

“会在朋友圈里分享,影响和鼓励别人来参与,虽然这个过程我内心是有煎熬的。”

(邱莹的朋友圈截图)

在现实中真正践行康德的理论是不容易的。在坚持自己的价值观、成为理想中的自己,和帮助更多的孩子、让孩子得到更大的收益之间,邱莹在辛苦地平衡着。

Part 09 “我们只是他生命旅途某一段的陪跑者”

邱莹偶尔也会怀疑项目的意义。

在一个县城里做项目,达到困境标准的就有2000个孩子,而他们能招募到的儿童主任不过40个,这意味着根本无法深入地照顾到所有人,只能简单地解决一些吃喝、上学的问题。

(渔洞村儿童主任加瓦伍牛在给独居儿童喂饭)

邱莹一开始会沮丧地想,项目能管多少,又能管多久呢?项目结束,很多孩子的父母依然不会回来,他们的生活状态依然不会改变。

但是后来她发现,不是这样的。

当初让他们头痛的一对独居姐妹,在儿童主任的争取下,两年后一同住了校。

还有一对不满10岁的独居兄弟,项目每个月会为他们提供“充饥包”,后来儿童主任反馈,孩子不需要“充饥包”了,因为他们的妈妈回来了。

“你看,其实不用陪他们跑到18岁的,只要陪他们度过最困难的那两年,就一定会有人接棒。刚做项目的时候,我总把项目当成他们生存系统中唯一的角色,要包揽他们所有的问题。但后来我体会到,我们只是他们生命途中某一段的陪跑者,只跑这一段就够了。”

这两年,邱莹也会收到很多孩子寄来的小礼物。有自己编的手链,有亲手炸的小零食,偶尔还会给她发些照片,诚恳地邀请她再去家里玩。

(这是一个被性侵的孩子自己折的1314颗星星。在最后一次咨询中,她把这些星星送给了邱莹)

越来越多孩子的境遇得到了改变,让邱莹在公益这件事上更加自洽起来。

她也会时刻审视自己的内心:做这些并不是为了证明自己比别人更高尚。

“别做公益还搞出个‘病理性利他’来。”

她提醒自己,不要想着去度人,不要试图去做孩子的父母或老师;公益组织应该做的,是支持孩子的父母成为更好的父母,而不是让孩子觉得公益人比他们的父母更好。

这需要几近苛刻的自省,和足够强大的自我。

2018年,在给11个遭受性侵的孩子做完最后一场心理干预后,邱莹给他们订了蛋糕,上面写着“天天快乐”。

这当然是不可能实现的愿望。

这些年,邱莹逐渐领悟了,分离、死亡、孤独等等一切苦难,都和快乐一样,是人生的一部分,要学着去“接纳”。

(邱莹给孩子们订的蛋糕,上面写着“天天快乐”。)

“如果想让每个人都开心,不如去卖冰淇淋。”

未来,邱莹想去解决曾经在项目中遇到的痛点。她想为无处可去的孩子建立庇护所;她想在医院外给贫困大病儿童家庭提供住宿;她还想支持心理干预一线人士的培养。

邱莹也想过,如果将来不干这行了,会干点什么?她可能会投身心理咨询,之前为了更好地推动项目,她学习了心理学,最后反而帮助自己解释了很多困惑。

邱莹业余很喜欢舞蹈,她开玩笑说,万一哪天中了大奖,就把奖金拿去做一个培训学校,把喜欢舞蹈的事实孤儿接到机构里,这样既发展了他们的天赋和兴趣,又解决了无人监护的问题。

(在跳舞的邱莹)

翻来覆去还是绕不开公益。

“看起来好像是我在帮助孩子,但实际上,是孩子们给了我机会,赋予生活价值和意义。”

安徽心理干预项目上的一个孩子,一直跟邱莹保持着联系。很难想象,她曾被自己的父亲性侵,后来她报警亲手将父亲送入大牢。

前些日子,她和邱莹聊天,提到中考志愿,因为成绩不理想,老师曾建议她去读幼师或护理,但她都不喜欢。

(凉山,邱莹和孩子们一起跳舞)

“那你想做什么呢?”邱莹问。

“我要去做慈善。”

“慈善也有很多种的。”

“我要做一心一意把一个人拉出泥潭的那种。”

来源:腾讯医典

作者:苏达

编辑:吴家翔、王凤灵 | 校对:胡磊

排版:李永敏 | 运营:韩宁宁

统筹:王凤灵